Intervista con Niccolò Rapetti

Ex: https://ragionipolitiche.wordpress.com

La complessità e la irriducibilità a formule del pensiero politico di Carl Schmitt sono immediatamente evidenti guardando alla sua travagliata fortuna scientifica. Si tratta innanzitutto di un reazionario cattolico, un conservatore compromesso nel regime hitleriano; negli anni però la sua critica anti-imperialista e anti-liberale ha iniziato a piacere molto anche alla sinistra e pur nel suo evidente anti-americanismo il suo libro Il nomos della Terra è oggi lettura obbligata per gli ufficiali di marina americana. Professor Carlo Galli, mi viene spontanea una domanda: di chi è Carl Schmitt?

È un grande giurista del diritto pubblico e del diritto internazionale, che ha avuto il dono di un pensiero veramente radicale, e la sorte di vivere in un secolo di drammatici sconvolgimenti intellettuali, istituzionali e sociali. Ciò ne ha fatto anche un grande filosofo e un grande scienziato della politica; e lo ha esposto a grandi sfide e a grandi errori.

È un grande giurista del diritto pubblico e del diritto internazionale, che ha avuto il dono di un pensiero veramente radicale, e la sorte di vivere in un secolo di drammatici sconvolgimenti intellettuali, istituzionali e sociali. Ciò ne ha fatto anche un grande filosofo e un grande scienziato della politica; e lo ha esposto a grandi sfide e a grandi errori.

È innanzitutto necessario chiarire la posizione di Schmitt nella storia delle idee e del diritto: Carl Schmitt è «l’ultimo consapevole rappresentante dello jus publicum europaeum, l’ultimo capitano di una nave ormai usurpata». Che cos’è lo jus publicum europaeum? Come e quando inizia il suo declino, che Schmitt attraversò «come Benito Cereno visse il viaggio della nave pirata»?

Lo jpe è l’ordine del mondo eurocentrico della piena modernità; un ordine che è anche Stato-centrico, al quale Schmitt sa di appartenere anche se è ormai in rovina. Un ordine, per di più, che egli stesso decostruisce, mostrando che si fondava sul disordine, cioè non solo sull’equilibrio fra terra e mare ma anche sulla differenza di status fra terra europea e terre extra-europee colonizzate. Il declino di quell’ordine nasce quando si perde la consapevolezza della sua origine di crisi: quando l’uguaglianza formale fra Europa e non-Europa viene affermata nelle teorie (gli universalismi dell’economia, del diritto, delle teorie politiche democratiche e della morale) e nella pratica (l’imperialismo delle potenze anglosassoni, la loro – interessata – esportazione del capitalismo e della democrazia). Cioè per Schmitt dai primi anni del XX secolo.

Come si coniugano gli elementi «febbrilmente apocalittici» (teologia) e quelli «causticamente razionali» (diritto) nel pensiero politico di Carl Schmitt? In che posizione si trova il giurista Schmitt nei confronti di tecnica e teologia, diritto positivo e katechon?

Schmitt non è un apocalittico in senso proprio, nonostante sia così interpretato da Taubes. La teologia è, nel suo pensiero, un punto di vista, sottratto all’immanenza moderna, a partire dal quale comprendere diritto e politica, e le loro dinamiche. La teologia non ha la pretesa di essere una sostanza fondativa (Schmitt non è un fondamentalista) ma è anzi la consapevolezza dell’assenza di sostanza (di Dio), nell’età moderna. Questa assenza, che Schmitt reputa irrimediabile, è la spiegazione del fatto che la modernità è instabile, e che il suo modo d’essere è l’eccezione: questa richiede la decisione perché si possano formare ordini, e continua a vivere dentro gli ordini e le forme, che quindi non possono mai essere chiusi, razionali, neutralizzati. Da ciò deriva anche l’importanza del potere costituente, ovvero dell’atto sovrano che fonda un ordine a partire da una decisione reale sull’amico e sul nemico. E da ciò anche la tarda insistenza sulla terra (sulla concretezza spaziale) come possibile fondamento stabile degli ordini.

Considerando la distinzione politica fondamentale Freund-Feind, che opinione può avere Schmitt di tendenze fondamentali del suo e del nostro tempo, universalismo e pacifismo, che escludono per definizione l’idea di nemico?

Schmitt pensa – e lo spiega in tutta la sua produzione internazionalistica, dal 1926 al 1978 – che ogni universalismo e ogni negazione della originarietà del nemico siano un modo indiretto per far passare una inimicizia potentissima moralisticamente travestita, per generare guerre discriminatorie. Per ogni universalismo chi vi si oppone è un nemico non concreto e reale ma dell’umanità: un mostro da eliminare. Perché ci sia pace ci deve essere la possibilità concreta del nemico, non la sua criminalizzazione, secondo Schmitt.

Schmitt pensa – e lo spiega in tutta la sua produzione internazionalistica, dal 1926 al 1978 – che ogni universalismo e ogni negazione della originarietà del nemico siano un modo indiretto per far passare una inimicizia potentissima moralisticamente travestita, per generare guerre discriminatorie. Per ogni universalismo chi vi si oppone è un nemico non concreto e reale ma dell’umanità: un mostro da eliminare. Perché ci sia pace ci deve essere la possibilità concreta del nemico, non la sua criminalizzazione, secondo Schmitt.

Dopo aver annunciato la morte dello Stato nel saggio Il Leviatano di Hobbes, Schmitt teorizzò un’alternativa al potere statale, adeguata alla nuova concezione globale del pianeta che conservando la natura plurale del politico, potesse compiere la grande impresa «degna di un Ercole moderno»: domare la tecnica scatenata. Stiamo parlando dei Grandi Spazi, la cui formulazione è contenuta nella conferenza L’ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale scritto nel 1939. Ce ne può parlare?

Il Grande Spazio, o Impero, è la risposta di Schmitt al Lebensraum nazista. Non ha caratteristiche biologiche, ma è in pratica la proposta di egemonia di una forma politica all’interno di uno spazio geografico-politico in cui continuano a esistere altre forme politiche non pienamente sovrane. Il GS è più che una sfera d’influenza, perché è gerarchicamente organizzato al proprio interno e perché è chiuso a influenze esterne; ed è diverso dallo Stato perché non è del tutto omogeneo giuridicamente: perché non è un «cristallo». I GS sono i soggetti di una concezione plurale delle relazioni internazionali; le due superpotenze del secondo dopoguerra, invece, per Schmitt erano due universalismi (capitalismo e comunismo) in lotta fra di loro e in instabile equilibrio.

Negli interrogatori dell’immediato dopoguerra Schmitt difese strenuamente la propria concezione del nuovo ordinamento spaziale chiarendone la differenza rispetto alla vera dottrina politica del Terzo Reich cioè lo spazio vitale razziale-biologico. È però indubbio che nel grande spazio come pensato da Schmitt si annidi un antisemitismo coerente con ciò che è condizione sine qua non della teoria: un rapporto forte e concreto tra etnia-popolo e terra civilizzata. Il nemico quindi, per Schmitt, non è l’ebreo in quanto Un-mensch (sotto-uomo, razza inferiore), ma l’«ebreo assimilato» che si pone come elemento sradicante della territorialità e della concretezza di una cultura. Dove sta allora la verità, che cosa direbbe sull’imputato e sull’imputazione: ideologia o scienza?

In Schmitt ideologia e scienza non sono distinguibili: ogni scienza è orientata, storica; è affermazione di un ordine concreto, oltre che ricostruzione genealogica degli ordini. L’antisemitismo, poi, è presente in tracce più o meno evidenti in buona parte della filosofia tedesca – da Hegel a Schopenhauer, da Marx a Heidegger –, in forme diverse e con significati diversi; nei grandi filosofi non è mai determinante – ovvero, non è il motivo che dà origine al filosofare –: l’ebreo è utilizzato come un esempio di non-appartenenza, di individualistico sradicamento, di coscienza infelice e al contempo aggressiva. Il capitalismo, il socialismo e la tecnologia sono spiegati anche (certo, non soltanto – soprattutto nel caso di Marx –) attraverso l’ebraismo, insomma. Questo atteggiamento – che è presente con forse maggiore virulenza anche nella destra francese – è ai nostri occhi gretto, insensato, pericolosissimo e tendenzialmente criminale. Schmitt, come persona, è stato antisemita in seguito al suo cattolicesimo (una delle fonti dell’antisemitismo in Europa; ma anche Lutero era violentemente antisemita), senza però che l’antisemitismo fosse particolarmente rilevante o importante nel suo pensiero; la sua adesione al nazismo, che a suo tempo ha sorpreso tutti, non è dovuta all’antisemitismo ma a un misto di disperazione (per la caduta di Weimar, che aveva cercato vanamente di salvare), di orgoglio (la pretesa di poter guidare il nazismo verso un pensiero «civilizzato» e verso la soluzione della crisi dello Stato) e di ambizione (la chiamata in cattedra a Berlino, la vicepresidenza della associazione dei giuristi tedeschi, il ruolo tecnico rilevantissimo nella stesura di alcune leggi costituzionali come quella dei «luogotenenti del Reich» – 1933 –, la nomina a consigliere di Stato prussiano). Data la struttura radicale del suo pensiero, cioè dato il nichilismo che dopo tutto vi alberga e che gli impedisce ogni valutazione di carattere morale, e dato anche il suo precedente larvato antisemitismo, Schmitt non ha avuto remore nell’adeguarsi all’antisemitismo nazista – ben diverso da ogni altro – che pure non gli apparteneva, e che ha prodotto effetti terribili e grotteschi nei testi da lui scritti dal 1933 al 1936 (anno della crisi del suo rapporto con il regime), con alcuni strascichi nel libro hobbesiano del 1938 e nei testi «segreti» del primo dopoguerra (in realtà scritti per essere pubblicati postumi). In generale, per lui l’ebraismo è un altro nome del liberalismo (il problema è che nella fase nazista è trattato come la causa del liberalismo). La responsabilità politica, morale e storica è tutta sua; gli studiosi devono sapere che la forza del suo pensiero sta altrove, e al tempo stesso devono sapere che quel pensiero è indifeso davanti a questo tipo di aberrazioni (ma anche ad altre analoghe, di altro segno).

Carl Schmitt si è spento nel 1985 a Plettenberg in Westfalia alla veneranda età di 97 anni. Ciò significa che il suo sguardo non supera la «cortina di ferro» e si estende solo alla realtà della guerra fredda. Anche durante questo delicato periodo Schmitt ha continuato la sua attività di studioso e attento indagatore delle questioni di diritto internazionale dei suoi anni. Si espresse quindi sul dualismo USA-URSS, vedendo in esso una tensione verso l’unità del mondo nel segno della tecnica che avrebbe sancito l’egemonia universale di un «Unico padrone del mondo». Superando il 1989, e guardando al presente, possiamo dire che gli Stati Uniti dopo il ’91 hanno definitivamente preso scettro e globo in mano? L’American way of life è il futuro o il passato? Già Alexandre Kojève, per esempio, parlava di un nuovo attore politico e culturale e di una possibile «giapponizzazione dell’occidente».

Carl Schmitt si è spento nel 1985 a Plettenberg in Westfalia alla veneranda età di 97 anni. Ciò significa che il suo sguardo non supera la «cortina di ferro» e si estende solo alla realtà della guerra fredda. Anche durante questo delicato periodo Schmitt ha continuato la sua attività di studioso e attento indagatore delle questioni di diritto internazionale dei suoi anni. Si espresse quindi sul dualismo USA-URSS, vedendo in esso una tensione verso l’unità del mondo nel segno della tecnica che avrebbe sancito l’egemonia universale di un «Unico padrone del mondo». Superando il 1989, e guardando al presente, possiamo dire che gli Stati Uniti dopo il ’91 hanno definitivamente preso scettro e globo in mano? L’American way of life è il futuro o il passato? Già Alexandre Kojève, per esempio, parlava di un nuovo attore politico e culturale e di una possibile «giapponizzazione dell’occidente».

Lascerei da parte Kojève, a suo tempo affascinato da Schmitt ma studioso di tutt’altra provenienza e di altre ambizioni. Quanto al resto, non è vero che gli Usa siano stati i padroni solitari del mondo, se non forse negli anni Novanta quando hanno affermato che il cuore del nomos della Terra è il benessere del cittadino americano. Hanno esportato la democrazia, e in realtà il loro capitalismo, ovunque e con ogni mezzo, praticando guerre presentate come azioni di polizia internazionale, con o senza la copertura dell’Onu. Ma hanno anche trovato resistenze ovunque: i terrorismi che spesso hanno armato, e che si sono rivoltati contro di loro; ma anche soggetti geo-politici e geo-economici abbastanza forti da essere in grado di affermare le proprie pretese – Cina, Russia, Iran, la stessa Germania con la sua forza economica di esportazione, solo per fare qualche esempio –. In ogni caso, gli Usa hanno dovuto assumere, dopo la crisi del 2008, una postura difensiva: protezionismo, per difendersi da economie più dinamiche della loro; ritiro militare da aree un tempo strategiche, come parte del Medio Oriente; scarsa propensione a interventi massicci in aree di crisi (che è la vera differenza fra l’amministrazione Trump e quelle democratiche che lo hanno preceduto); severa compressione della omogenea diffusione del benessere nella loro società. Resta invariato il diritto che gli Usa rivendicano ed esercitano di intervenire ovunque nel mondo con azioni mirate contro i loro nemici, che ora come sempre essi criminalizzano. Ma oggi non sono i padroni del mondo: l’Eurasia (Cina e Russia) ha un peso pari a quello dell’Euro-America (a parte il fatto, importantissimo, che entrambe queste macro-realtà sono divise al loro interno).

Al conflitto parziale e regolato tipico dello jus publicum europaeum (1648-1914) Schmitt contrapponeva la moderna guerra discriminatoria condotta per justa causa dove il nemico è concepito come criminale sul piano legale e inferiore moralmente. Le parti in conflitto non si pensano più come justi hostes, nemici reali che si riconoscono reciprocamente come sovrani sui propri confini, ma esprimono una guerra giusta che legittima l’impiego dei moderni mezzi di annientamento. La guerra regolare e circoscritta diventa allora con i due conflitti mondiali, totale e discriminatoria alla stregua di una guerra civile su scala mondiale; una guerra non tra regolari eserciti ma in cui anche i civili e la proprietà privata diventano oggetto di annientamento attraverso i bombardamenti aerei. Eppure in questa lucida e terribile diagnosi Schmitt aveva ancora la forza della speranza e concludendo il Dialogo sul nuovo spazio scrive: «sono convinto che dopo una difficile notte di minacce provenienti da bombe atomiche e simili terrori, l’uomo un mattino si sveglierà e sarà ben felice di riconoscersi figlio di una terra saldamente fondata». La questione, invece, oggi non solo è irrisolta ma si è radicalizzata lasciandoci uno Schmitt spaesato. Come si configura una guerra in un mondo globalizzato dove «le uniche linee generate dall’economia che siano geograficamente leggibili sono quelle degli oleodotti» e la religione torna ad essere politica e fortemente identitaria?

Oggi la guerra non ha più, prevalentemente, le forme della guerra totale che ha assunto nella Seconda guerra mondiale. Ma resta una guerra discriminatoria, come fu quella: democrazia contro terrorismo, Bene contro Male (concetto reversibile, com’è evidente). Nell’età globale, poi, in un mondo reso indistinto dall’omogeneità spaziale richiesta dal capitalismo, con l’ausilio dell’elettronica, si è rafforzata la tendenza verso la guerra discriminatoria, poliziesca, asimmetrica (Stati – e i loro contractors– contro bande armate, in mezzo a popolazioni civili): una guerra globale che scavalca i confini e che piomba dall’alto ovunque siano lesi gli interessi di alcune grandi potenze. Una guerra, certo, che – da entrambi i lati – non rispetta i vecchi parametri: distinzione fra interno ed esterno, fra civile e militare, fra nemico e criminale, fra pubblico e privato, fra religione e politica. Una guerra tanto lontana dai modelli tradizionali che un generale inglese ha potuto scrivere, citando John Lennon, «war is over».

Che cosa rimane dello studio di Schmitt sulla figura del combattente partigiano nell’epoca del terrorismo islamico e delle «crociate» americane per la democrazia e la libertà? Oggi il partigiano è ancora «l’ultima sentinella della terra»?

La figura del partigiano, elaborata da Schmitt nei primissimi anni Sessanta del XX secolo, è uno dei tentativi di pensare il ‘politico’ – in sé destabilizzante – in modo concreto e relativamente stabile: il che è possibile perché il partigiano è tellurico, perché difende un territorio. Il partigiano è portatore di inimicizia reale, non assoluta: combatte per uno scopo, non per mera volontà di distruggere. Non è un terrorista, un figlio dell’universalismo, della tecnica, di una volontà di dominio globale. Se al tempo di Schmitt il partigiano poteva essere il vietcong (il che provocò a Schmitt qualche precoce simpatia a sinistra), oggi non è chiaro dove e con chi possa essere identificato.

La grande questione dello Schmitt del secondo dopoguerra, concentrato su questioni di diritto internazionale, è l’urgenza di un «nuovo nomos della terra» che supplisca ai terribili sviluppi della dissoluzione dello jus publicum europaeum. Porsi il problema di un nuovo nomos significa considerare la terra come un tutto, un globo, e cercarne la suddivisione e l’ordinamento globali. Ciò sarebbe possibile solo trovando nuovi elementi di equilibrio tra le grandi potenze e superando le criminalizzazioni che hanno contraddistinto i conflitti bellici nel ’900. A scompaginare il vecchio bilanciamento tra terra e mare, di cui l’Inghilterra, potenza oceanica, si fece garante nel periodo dello jus publicum europaeum, si aggiunge, però, una nuova dimensione spaziale: l’aria. L’aria non è solo l’aereo, che sovverte le distinzioni «classiche» di «guerre en forme» terrestre e guerra di preda marittima, ma è anche lo spazio «fluido-gassoso» della Rete. Grazie ai nuovi sviluppi della politica nel mondo si rende sempre più evidente come l’era del digitale non apra solamente nuove possibilità (e nuovi problemi) per l’informazione e la comunicazione, ma si configuri, nella grande epopea degli uomini e della Terra, come l’ultima, grande, rivoluzione spaziale-globale. Come possono rispondere le categorie del nomos di Carl Schmitt al nuevo mundo del digitale?

La grande questione dello Schmitt del secondo dopoguerra, concentrato su questioni di diritto internazionale, è l’urgenza di un «nuovo nomos della terra» che supplisca ai terribili sviluppi della dissoluzione dello jus publicum europaeum. Porsi il problema di un nuovo nomos significa considerare la terra come un tutto, un globo, e cercarne la suddivisione e l’ordinamento globali. Ciò sarebbe possibile solo trovando nuovi elementi di equilibrio tra le grandi potenze e superando le criminalizzazioni che hanno contraddistinto i conflitti bellici nel ’900. A scompaginare il vecchio bilanciamento tra terra e mare, di cui l’Inghilterra, potenza oceanica, si fece garante nel periodo dello jus publicum europaeum, si aggiunge, però, una nuova dimensione spaziale: l’aria. L’aria non è solo l’aereo, che sovverte le distinzioni «classiche» di «guerre en forme» terrestre e guerra di preda marittima, ma è anche lo spazio «fluido-gassoso» della Rete. Grazie ai nuovi sviluppi della politica nel mondo si rende sempre più evidente come l’era del digitale non apra solamente nuove possibilità (e nuovi problemi) per l’informazione e la comunicazione, ma si configuri, nella grande epopea degli uomini e della Terra, come l’ultima, grande, rivoluzione spaziale-globale. Come possono rispondere le categorie del nomos di Carl Schmitt al nuevo mundo del digitale?

Se Schmitt non è solo il pensatore del conflitto indiscriminato, ma di un conflitto che è destinato a produrre un ordine, sia pure transitorio e mai neutrale, è chiaro che allora non convive bene né col capitalismo mondializzato, né con la tecnica globalizzata, né con la dimensione fluida e virtuale della Rete. In realtà, un significato contemporaneo di Schmitt sta in varie altre circostanze: inizia un’età post-globale, e per molti versi post-liberaldemocratica (ma non necessariamente post-statuale), contrassegnata da un nuovo pluralismo politico fra Grandi Spazi (non chiusi economicamente, però: questo è il problema) e quindi da un nuovo rilievo delle logiche geopolitiche e geostrategiche (di cui Schmitt è stato interprete originale e non pedissequo); nascono nuove richieste di sovranità anche in Occidente, dove prima regnava l’ideologia del mercato; la gestione della politica è sempre più spesso affidata a esecutivi forti, che agiscono attraverso «stati d’eccezione» più o meno espliciti; le dinamiche dell’esclusione interna verso i «diversi» si fanno più esplicite e il conflitto si fa più aspro (anche su questioni simboliche di fondo). Ma più ancora che di una importanza di Schmitt per decifrare il presente, è da sottolineare il suo grandissimo rilievo per decifrare la modernità e la sua crisi; per ri-codificare e ri-trascrivere la storia intellettuale, istituzionale e politica degli ultimi tre secoli (si pensi solo ai suoi libri sul parlamentarismo, sulla dittatura, sulla costituzione); per criticare genealogicamente e per decostruire il razionalismo e il pensiero dialettico. È questo rilievo critico – da assumere in modo non a-critico – a spiegare l’immensa fortuna attuale di Schmitt nella letteratura scientifica, filosofico-politica, a livello davvero mondiale, tanto a destra quanto a sinistra, tanto in Europa quanto nelle Americhe e in Asia: attraverso Schmitt si ri-pensa il rapporto fra ragione e politica, fra opacità e trasparenza, fra conflitto e ordine.

La théorie moderne de l’État

La théorie moderne de l’État Union européenne et Confédération d’États. De la guerre inter-étatique à la "guerre civile mondiale"

Union européenne et Confédération d’États. De la guerre inter-étatique à la "guerre civile mondiale" Le "pluriversum" comme nouvel ordre planétaire

Le "pluriversum" comme nouvel ordre planétaire Schmitt, en excluant toute conception universaliste du droit international parvient à la conclusion que l'ordre du monde ne peut se réaliser sans antagonismes entre les grands espaces, ou sans la domination d'un centre sur sa périphérie. Toutefois il reconnaît l'exigence d'une autorité supérieure, en mesure de trancher sur les différends et les tensions entre forces régulières et irrégulière, intérieures et extérieures. Il est incontestable que l’État moderne se distingue de tous les autres, pour avoir dompté, à l'intérieur de ses frontières, la relation ami-ennemi , sans l'avoir totalement supprimée.

Schmitt, en excluant toute conception universaliste du droit international parvient à la conclusion que l'ordre du monde ne peut se réaliser sans antagonismes entre les grands espaces, ou sans la domination d'un centre sur sa périphérie. Toutefois il reconnaît l'exigence d'une autorité supérieure, en mesure de trancher sur les différends et les tensions entre forces régulières et irrégulière, intérieures et extérieures. Il est incontestable que l’État moderne se distingue de tous les autres, pour avoir dompté, à l'intérieur de ses frontières, la relation ami-ennemi , sans l'avoir totalement supprimée. Ce dilemme et cette problématique rapprochent Schmitt et Kissinger, au delà de leur plaidoirie respective en faveur de l'Allemagne ou des Etats- Unis.

Ce dilemme et cette problématique rapprochent Schmitt et Kissinger, au delà de leur plaidoirie respective en faveur de l'Allemagne ou des Etats- Unis.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Dieses Buch enthält erstmals umfangreiche biografische Daten des Philoso-

Dieses Buch enthält erstmals umfangreiche biografische Daten des Philoso-

Ainsi, la paix est un idéal, et en tant que telle, comme l’espérance d’Epiméthée, elle mérite nos efforts plus que nos ricanements. Il est juste que nous fassions tout pour faire advenir une paix lucide, sachant bien qu’elle ne parviendra jamais à réalisation. En ce sens, l’aspiration à la société cosmopolite est une aspiration morale naturelle à l’humanité, et vouloir récuser cette aspiration au nom de la permanence des conflits serait vouloir retirer à l’homme la moitié de sa condition. En revanche, prétendre atteindre la société cosmopolite comme un programme, à travers la politique, serait susciter un mélange préjudiciable de la morale et de la politique. Parce que nous sommes des créatures politiques, nous devons savoir que la paix universelle n’est qu’un idéal et non une possibilité de réalisation. Parce que nous sommes des créatures morales, nous ne pouvons nous contenter benoîtement des conflits sans espérer jamais les réduire au maximum. Le « règne des fins » ne doit pas aller jusqu’à constituer une eschatologie politique (qui existe aussi bien dans le libéralisme que dans le marxisme, et que l’on trouve au XIX° siècle jusque chez Proudhon), parce qu’alors il suscite une sorte de crase dommageable et irréaliste entre la politique et la morale. Mais l’espérance du bien ne constitue pas seulement une sorte d’exutoire pour un homme malheureux parce qu’englué dans les exigences triviales d’un monde conflictuel : elle engage l’humanité à avancer sans cesse vers son idéal, et par là à améliorer son monde dans le sens qui lui paraît le meilleur, même si elle ne parvient jamais à réalisation complète.

Ainsi, la paix est un idéal, et en tant que telle, comme l’espérance d’Epiméthée, elle mérite nos efforts plus que nos ricanements. Il est juste que nous fassions tout pour faire advenir une paix lucide, sachant bien qu’elle ne parviendra jamais à réalisation. En ce sens, l’aspiration à la société cosmopolite est une aspiration morale naturelle à l’humanité, et vouloir récuser cette aspiration au nom de la permanence des conflits serait vouloir retirer à l’homme la moitié de sa condition. En revanche, prétendre atteindre la société cosmopolite comme un programme, à travers la politique, serait susciter un mélange préjudiciable de la morale et de la politique. Parce que nous sommes des créatures politiques, nous devons savoir que la paix universelle n’est qu’un idéal et non une possibilité de réalisation. Parce que nous sommes des créatures morales, nous ne pouvons nous contenter benoîtement des conflits sans espérer jamais les réduire au maximum. Le « règne des fins » ne doit pas aller jusqu’à constituer une eschatologie politique (qui existe aussi bien dans le libéralisme que dans le marxisme, et que l’on trouve au XIX° siècle jusque chez Proudhon), parce qu’alors il suscite une sorte de crase dommageable et irréaliste entre la politique et la morale. Mais l’espérance du bien ne constitue pas seulement une sorte d’exutoire pour un homme malheureux parce qu’englué dans les exigences triviales d’un monde conflictuel : elle engage l’humanité à avancer sans cesse vers son idéal, et par là à améliorer son monde dans le sens qui lui paraît le meilleur, même si elle ne parvient jamais à réalisation complète.

D’abord instituteur pour pallier la disparition brutale de son père, le germanophone Julien Freund se retrouve otage des Allemands en juillet 1940 avant de poursuivre ses études à l’Université de Strasbourg repliée à Clermond-Ferrand. Il entre dès janvier 1941 en résistance dans le réseau Libération, puis dans les Groupes francs de combat de Jacques Renouvin. Arrêté en juin 1942, il est détenu dans la forteresse de Sisteron d’où il s’évade deux ans plus tard. Il rejoint alors un maquis FTP (Francs-tireurs et partisans) de la Drôme. Il y découvre l’endoctrinement communiste et la bassesse humaine.

D’abord instituteur pour pallier la disparition brutale de son père, le germanophone Julien Freund se retrouve otage des Allemands en juillet 1940 avant de poursuivre ses études à l’Université de Strasbourg repliée à Clermond-Ferrand. Il entre dès janvier 1941 en résistance dans le réseau Libération, puis dans les Groupes francs de combat de Jacques Renouvin. Arrêté en juin 1942, il est détenu dans la forteresse de Sisteron d’où il s’évade deux ans plus tard. Il rejoint alors un maquis FTP (Francs-tireurs et partisans) de la Drôme. Il y découvre l’endoctrinement communiste et la bassesse humaine. La politique se fait sur le terrain, et non dans les divagations spéculatives (p. 13). » Il relève dans son étude remarquable sur la notion de décadence que « si les civilisations ne se valent pas, c’est que chacune repose sur une hiérarchie des valeurs qui lui est propre et qui est la résultante d’options plus ou moins conscientes concernant les investissements capables de stimuler leur énergie. Cette hiérarchie conditionne donc l’originalité de chaque civilisation. Reniant leur passé, les Européens se sont laissés imposer, par leurs intellectuels, l’idée que leur civilisation n’était sous aucun rapport supérieure aux autres et même qu’ils devraient battre leur coulpe pour avoir inventé le capitalisme, l’impérialisme, la bombe thermonucléaire, etc. Une fausse interprétation de la notion de tolérance a largement contribué à cette culpabilisation. En effet, ni les idées, ni les valeurs ne sont tolérantes. Refusant de reconnaître leur originalité, les Européens n’adhèrent plus aux valeurs dont ils sont porteurs, de sorte qu’ils sont en train de perdre l’esprit de leur culture et le dynamisme qui en découle. Si encore ils ne faisaient que récuser leurs philosophies du passé, mais ils sont en train d’étouffer le sens de la philosophie qu’ils ont développée durant des siècles. La confusion des valeurs et la crise spirituelle qui en est la conséquence en sont le pitoyable témoignage. L’égalitarisme ambiant les conduit jusqu’à oublier que la hiérarchie est consubstantielle à l’idée même de valeur (p. 364) ».

La politique se fait sur le terrain, et non dans les divagations spéculatives (p. 13). » Il relève dans son étude remarquable sur la notion de décadence que « si les civilisations ne se valent pas, c’est que chacune repose sur une hiérarchie des valeurs qui lui est propre et qui est la résultante d’options plus ou moins conscientes concernant les investissements capables de stimuler leur énergie. Cette hiérarchie conditionne donc l’originalité de chaque civilisation. Reniant leur passé, les Européens se sont laissés imposer, par leurs intellectuels, l’idée que leur civilisation n’était sous aucun rapport supérieure aux autres et même qu’ils devraient battre leur coulpe pour avoir inventé le capitalisme, l’impérialisme, la bombe thermonucléaire, etc. Une fausse interprétation de la notion de tolérance a largement contribué à cette culpabilisation. En effet, ni les idées, ni les valeurs ne sont tolérantes. Refusant de reconnaître leur originalité, les Européens n’adhèrent plus aux valeurs dont ils sont porteurs, de sorte qu’ils sont en train de perdre l’esprit de leur culture et le dynamisme qui en découle. Si encore ils ne faisaient que récuser leurs philosophies du passé, mais ils sont en train d’étouffer le sens de la philosophie qu’ils ont développée durant des siècles. La confusion des valeurs et la crise spirituelle qui en est la conséquence en sont le pitoyable témoignage. L’égalitarisme ambiant les conduit jusqu’à oublier que la hiérarchie est consubstantielle à l’idée même de valeur (p. 364) ».

Carl Schmitt and Leo Strauss are extremely popular in China, especially in Mainland China—this is no longer a secret in the Western academia. As early as 2003, Stanley Rosen had already told the Boston Globe that “A very, very significant circle of Strauss admirers has sprung up, of all places, China.”

Carl Schmitt and Leo Strauss are extremely popular in China, especially in Mainland China—this is no longer a secret in the Western academia. As early as 2003, Stanley Rosen had already told the Boston Globe that “A very, very significant circle of Strauss admirers has sprung up, of all places, China.”

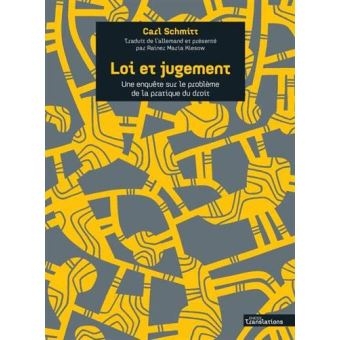

De l’œuvre proprement juridique du jeune Carl Schmitt, disons de celle d’avant 1933, nous possédons en français Théorie de la constitution (1928, PUF 1993), La valeur de l’État et la signification de l’individu (1914, Droz 2003), mais il nous manquait jusqu’aujourd’hui un petit ouvrage de 1912 intitulé Loi et jugement, qu’Olivier Beaud, dans sa préface à l’édition française de Théorie de la constitution, qualifie de « véritable recherche de théorie du droit abordant les questions les plus fondamentales ».

De l’œuvre proprement juridique du jeune Carl Schmitt, disons de celle d’avant 1933, nous possédons en français Théorie de la constitution (1928, PUF 1993), La valeur de l’État et la signification de l’individu (1914, Droz 2003), mais il nous manquait jusqu’aujourd’hui un petit ouvrage de 1912 intitulé Loi et jugement, qu’Olivier Beaud, dans sa préface à l’édition française de Théorie de la constitution, qualifie de « véritable recherche de théorie du droit abordant les questions les plus fondamentales ».

La seconde raison de la défaite perpétuelle de la droite, c’est son conservatisme. Les réaco-conservateurs assimilent trop souvent l’avenir à un déploiement inéluctable des forces progressistes. Ils en viennent à prendre l’objet (l’avenir) façonné par le sujet (la gauche) pour le sujet lui-même. Le futur étant devenu synonyme d’avancées « progressistes », l’unique remède ne pourrait être que son contraire – le passé – plutôt qu’un avenir alternatif. Or il y a là une forme de défaitisme, comme si la droite assimilait sa propre déconfiture, ratifiant le monopole de la gauche sur l’avenir. Puisque l’Histoire n’est qu’une longue série de victoires progressistes, c’est l’avenir lui-même qu’il faudrait brider, plutôt que les acteurs qui le façonnent. Ralentir le temps et sanctuariser certaines institutions apparaît alors comme la solution par défaut.

La seconde raison de la défaite perpétuelle de la droite, c’est son conservatisme. Les réaco-conservateurs assimilent trop souvent l’avenir à un déploiement inéluctable des forces progressistes. Ils en viennent à prendre l’objet (l’avenir) façonné par le sujet (la gauche) pour le sujet lui-même. Le futur étant devenu synonyme d’avancées « progressistes », l’unique remède ne pourrait être que son contraire – le passé – plutôt qu’un avenir alternatif. Or il y a là une forme de défaitisme, comme si la droite assimilait sa propre déconfiture, ratifiant le monopole de la gauche sur l’avenir. Puisque l’Histoire n’est qu’une longue série de victoires progressistes, c’est l’avenir lui-même qu’il faudrait brider, plutôt que les acteurs qui le façonnent. Ralentir le temps et sanctuariser certaines institutions apparaît alors comme la solution par défaut.

Sourcé et documenté, mais en même temps décapant sans concessions et affranchi de tous les conventionnalismes, ce livre atypique sort résolument des sentiers battus de l’histoire des idées politiques. Son auteur, Dalmacio Negro Pavón, politologue renommé dans le monde hispanique, est au nombre de ceux qui incarnent le mieux la tradition académique européenne, celle d’une époque où le politiquement correct n’avait pas encore fait ses ravages, et où la majorité des universitaires adhéraient avec conviction, – et non par opportunisme comme si souvent aujourd’hui -, aux valeurs scientifiques de rigueur, de probité et d’intégrité. Que nous dit-il ? Résumons-le en puisant largement dans ses analyses, ses propos et ses termes:

Sourcé et documenté, mais en même temps décapant sans concessions et affranchi de tous les conventionnalismes, ce livre atypique sort résolument des sentiers battus de l’histoire des idées politiques. Son auteur, Dalmacio Negro Pavón, politologue renommé dans le monde hispanique, est au nombre de ceux qui incarnent le mieux la tradition académique européenne, celle d’une époque où le politiquement correct n’avait pas encore fait ses ravages, et où la majorité des universitaires adhéraient avec conviction, – et non par opportunisme comme si souvent aujourd’hui -, aux valeurs scientifiques de rigueur, de probité et d’intégrité. Que nous dit-il ? Résumons-le en puisant largement dans ses analyses, ses propos et ses termes: Une révolution a besoin de dirigeants, mais l’étatisme a infantilisé la conscience des Européens. Celle-ci a subi une telle contagion que l’émergence de véritables dirigeants est devenue quasiment impossible et que lorsqu’elle se produit, la méfiance empêche de les suivre. Mieux vaut donc, une fois parvenu à ce stade, faire confiance au hasard, à l’ennui ou à l’humour, autant de forces historiques majeures, auxquelles on n’accorde pas suffisamment d’attention parce qu’elles sont cachées derrière le paravent de l’enthousiasme progressiste.

Une révolution a besoin de dirigeants, mais l’étatisme a infantilisé la conscience des Européens. Celle-ci a subi une telle contagion que l’émergence de véritables dirigeants est devenue quasiment impossible et que lorsqu’elle se produit, la méfiance empêche de les suivre. Mieux vaut donc, une fois parvenu à ce stade, faire confiance au hasard, à l’ennui ou à l’humour, autant de forces historiques majeures, auxquelles on n’accorde pas suffisamment d’attention parce qu’elles sont cachées derrière le paravent de l’enthousiasme progressiste. Le réaliste authentique affirme que la finalité propre à la politique est le bien commun, mais il reconnait la nécessité vitale des finalités non politiques(le bonheur et la justice). La politique est selon lui au service de l’homme. La mission de la politique n’est pas de changer l’homme ou de le rendre meilleur (ce qui est le chemin des totalitarismes), mais d’organiser les conditions de la coexistence humaine, de mettre en forme la collectivité, d’assurer la concorde intérieure et la sécurité extérieure. Voilà pourquoi les conflits doivent être, selon lui, canalisés, réglementés, institutionnalisés et autant que possible résolus sans violence.

Le réaliste authentique affirme que la finalité propre à la politique est le bien commun, mais il reconnait la nécessité vitale des finalités non politiques(le bonheur et la justice). La politique est selon lui au service de l’homme. La mission de la politique n’est pas de changer l’homme ou de le rendre meilleur (ce qui est le chemin des totalitarismes), mais d’organiser les conditions de la coexistence humaine, de mettre en forme la collectivité, d’assurer la concorde intérieure et la sécurité extérieure. Voilà pourquoi les conflits doivent être, selon lui, canalisés, réglementés, institutionnalisés et autant que possible résolus sans violence.

Cela étant, on peut être un sceptique ou un pessimiste lucide mais refuser pour autant de désespérer. On ne peut pas éliminer les oligarchies. Soit ! Mais, comme nous le dit Dalmacio Negro Pavón, il y a des régimes politiques qui sont plus ou moins capables d’en mitiger les effets et de les contrôler. Le nœud de la question est d’empêcher que les détenteurs du pouvoir ne soient que de simples courroies de transmission des intérêts, des désirs et des sentiments de l’oligarchie politique, sociale, économique et culturelle. Les hommes craignent toujours le pouvoir auquel ils sont soumis, mais le pouvoir qui les soumet craint lui aussi toujours la collectivité sur laquelle il règne. Et il existe une condition essentielle pour que la démocratie politique soit possible et que sa corruption devienne beaucoup plus difficile sinon impossible, souligne encore Dalmacio Negro Pavón. Il faut que l’attitude à l’égard du gouvernement soit toujours méfiante, même lorsqu’il s’agit d’amis ou de personnes pour lesquelles on a voté. Bertrand de Jouvenel disait à ce propos très justement: « le gouvernement des amis est la manière barbare de gouverner ».

Cela étant, on peut être un sceptique ou un pessimiste lucide mais refuser pour autant de désespérer. On ne peut pas éliminer les oligarchies. Soit ! Mais, comme nous le dit Dalmacio Negro Pavón, il y a des régimes politiques qui sont plus ou moins capables d’en mitiger les effets et de les contrôler. Le nœud de la question est d’empêcher que les détenteurs du pouvoir ne soient que de simples courroies de transmission des intérêts, des désirs et des sentiments de l’oligarchie politique, sociale, économique et culturelle. Les hommes craignent toujours le pouvoir auquel ils sont soumis, mais le pouvoir qui les soumet craint lui aussi toujours la collectivité sur laquelle il règne. Et il existe une condition essentielle pour que la démocratie politique soit possible et que sa corruption devienne beaucoup plus difficile sinon impossible, souligne encore Dalmacio Negro Pavón. Il faut que l’attitude à l’égard du gouvernement soit toujours méfiante, même lorsqu’il s’agit d’amis ou de personnes pour lesquelles on a voté. Bertrand de Jouvenel disait à ce propos très justement: « le gouvernement des amis est la manière barbare de gouverner ».

« Pour une évidente clarté sémantique, écrit-il, il serait préférable de laisser au Flamby normal, à l’exquise Najat Vallaud-Belkacem et aux morts vivants du siège vendu, rue de Solférino, ce mot de socialiste et d’en trouver un autre plus pertinent. Sachant que travaillisme risquerait de susciter les mêmes confusions lexicales, les termes de solidarisme ou, pourquoi pas, celui de justicialisme, directement venu de l’Argentine péronisme, seraient bien plus appropriés. »

« Pour une évidente clarté sémantique, écrit-il, il serait préférable de laisser au Flamby normal, à l’exquise Najat Vallaud-Belkacem et aux morts vivants du siège vendu, rue de Solférino, ce mot de socialiste et d’en trouver un autre plus pertinent. Sachant que travaillisme risquerait de susciter les mêmes confusions lexicales, les termes de solidarisme ou, pourquoi pas, celui de justicialisme, directement venu de l’Argentine péronisme, seraient bien plus appropriés. »

Me relisant, je me dis que j'ai finalement du mérite à m'être en fin de compte plongé dans la lecture de l'ouvrage de François Bousquet dont on ne pourra guère m'accuser, du coup, de vanter louchement les mérites qui, sans être absolument admirables ni même originaux, n'en sont pas moins bien réels : mes préventions, toujours, tombent devant ma curiosité, ma faim ogresque de lectures, et ce n'est que fort normal.

Me relisant, je me dis que j'ai finalement du mérite à m'être en fin de compte plongé dans la lecture de l'ouvrage de François Bousquet dont on ne pourra guère m'accuser, du coup, de vanter louchement les mérites qui, sans être absolument admirables ni même originaux, n'en sont pas moins bien réels : mes préventions, toujours, tombent devant ma curiosité, ma faim ogresque de lectures, et ce n'est que fort normal.

Reste une autre solution, plus fictionnelle, donc métapolitique, que réellement, modestement politique, sur le papier en tout cas ne souffrant point l'endogamie propre à l'élite française, de droite comme de gauche, solution purement romanesque qu'explore Bruno de Cessole dans son dernier livre, L'Île du dernier homme, et que nous pourrions du reste je crois sans trop de mal rapprocher de la vision de l'Islam développée depuis quelques années par Marc-Édouard Nabe, consistant à trouver, dans la vitalité incontestable des nouveaux Barbares, le sang nécessaire pour irriguer la vieille pompe à bout de force d'un Occident en déclin, d'une France complètement vidée de sa substance, d'un arbre, si cher au

Reste une autre solution, plus fictionnelle, donc métapolitique, que réellement, modestement politique, sur le papier en tout cas ne souffrant point l'endogamie propre à l'élite française, de droite comme de gauche, solution purement romanesque qu'explore Bruno de Cessole dans son dernier livre, L'Île du dernier homme, et que nous pourrions du reste je crois sans trop de mal rapprocher de la vision de l'Islam développée depuis quelques années par Marc-Édouard Nabe, consistant à trouver, dans la vitalité incontestable des nouveaux Barbares, le sang nécessaire pour irriguer la vieille pompe à bout de force d'un Occident en déclin, d'une France complètement vidée de sa substance, d'un arbre, si cher au

La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée aux textes proprement dits de Carl Schmitt mais il faut attendre la page 157 de l'ouvrage, dans une étude intitulée Catholicisme romain et forme politique datant de 1923, pour que le nom de Cortés apparaisse, d'ailleurs de façon tout à fait anecdotique. Cette étude, plus ample que la première, intitulée Visibilité de l’Église et qui ne nous intéresse que par sa mention d'une paradoxale quoique rigoureuse légalité du Diable (4), mentionne donc le nom de l'essayiste espagnol et, ô surprise, celui d'Ernest Hello (cf. p. 180) mais, plus qu'une approche de Cortés, elle s'intéresse à l'absence de toute forme de représentation symbolique dans le monde technico-économique contemporain, à la différence de ce qui se produisait dans la société occidentale du Moyen Âge. Alors, la représentation, ce que nous pourrions sans trop de mal je crois appeler la visibilité au sens que Schmitt donne à ce mot, conférait «à la personne du représentant une dignité propre, car le représentant d'une valeur élevée ne [pouvait] être dénué de valeur» tandis que, désormais, «on ne peut pas représenter devant des automates ou des machines, aussi peu qu'eux-mêmes ne peuvent représenter ou être représentés» car, si l’État «est devenu Léviathan, c'est qu'il a disparu du monde du représentatif». Carl Schmitt fait ainsi remarquer que «l'absence d'image et de représentation de l'entreprise moderne va chercher ses symboles dans une autre époque, car la machine est sans tradition, et elle est si peu capable d'images que même la République russe des soviets n'a pas trouvé d'autre symbole», pour l'illustration de ce que nous pourrions considérer comme étant ses armoiries, «que la faucille et le marteau» (p. 170). Suit une très belle analyse de la rhétorique de Bossuet, qualifiée de «discours représentatif» qui «ne passe pas son temps à discuter et à raisonner» et qui est plus que de la musique : «elle est une dignité humaine rendue visible par la rationalité du langage qui se forme», ce qui suppose «une hiérarchie, car la résonance spirituelle de la grande rhétorique procède de la foi en la représentation que revendique l'orateur» (p. 172), autrement dit un monde supérieur garant de celui où faire triompher un discours qui s'ente lui-même sur la Parole. Le décisionnisme, vu de cette manière, pourrait n'être qu'un pis-aller, une tentative, sans doute désespérée, de fonder ex abrupto une légitimité en prenant de vitesse l'ennemi qui, lui, n'aura pas su ou voulu tirer les conséquences de la mort de Dieu dans l'hic et nunc d'un monde quadrillé et soumis par la Machine, fruit tavelé d'une Raison devenue folle et tournant à vide. Il y a donc quelque chose de prométhéen dans la décision radicale de celui qui décide d'imposer sa vision du monde, dictateur ou empereur-Dieu régnant sur le désert qu'est la réalité profonde du monde moderne.

La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée aux textes proprement dits de Carl Schmitt mais il faut attendre la page 157 de l'ouvrage, dans une étude intitulée Catholicisme romain et forme politique datant de 1923, pour que le nom de Cortés apparaisse, d'ailleurs de façon tout à fait anecdotique. Cette étude, plus ample que la première, intitulée Visibilité de l’Église et qui ne nous intéresse que par sa mention d'une paradoxale quoique rigoureuse légalité du Diable (4), mentionne donc le nom de l'essayiste espagnol et, ô surprise, celui d'Ernest Hello (cf. p. 180) mais, plus qu'une approche de Cortés, elle s'intéresse à l'absence de toute forme de représentation symbolique dans le monde technico-économique contemporain, à la différence de ce qui se produisait dans la société occidentale du Moyen Âge. Alors, la représentation, ce que nous pourrions sans trop de mal je crois appeler la visibilité au sens que Schmitt donne à ce mot, conférait «à la personne du représentant une dignité propre, car le représentant d'une valeur élevée ne [pouvait] être dénué de valeur» tandis que, désormais, «on ne peut pas représenter devant des automates ou des machines, aussi peu qu'eux-mêmes ne peuvent représenter ou être représentés» car, si l’État «est devenu Léviathan, c'est qu'il a disparu du monde du représentatif». Carl Schmitt fait ainsi remarquer que «l'absence d'image et de représentation de l'entreprise moderne va chercher ses symboles dans une autre époque, car la machine est sans tradition, et elle est si peu capable d'images que même la République russe des soviets n'a pas trouvé d'autre symbole», pour l'illustration de ce que nous pourrions considérer comme étant ses armoiries, «que la faucille et le marteau» (p. 170). Suit une très belle analyse de la rhétorique de Bossuet, qualifiée de «discours représentatif» qui «ne passe pas son temps à discuter et à raisonner» et qui est plus que de la musique : «elle est une dignité humaine rendue visible par la rationalité du langage qui se forme», ce qui suppose «une hiérarchie, car la résonance spirituelle de la grande rhétorique procède de la foi en la représentation que revendique l'orateur» (p. 172), autrement dit un monde supérieur garant de celui où faire triompher un discours qui s'ente lui-même sur la Parole. Le décisionnisme, vu de cette manière, pourrait n'être qu'un pis-aller, une tentative, sans doute désespérée, de fonder ex abrupto une légitimité en prenant de vitesse l'ennemi qui, lui, n'aura pas su ou voulu tirer les conséquences de la mort de Dieu dans l'hic et nunc d'un monde quadrillé et soumis par la Machine, fruit tavelé d'une Raison devenue folle et tournant à vide. Il y a donc quelque chose de prométhéen dans la décision radicale de celui qui décide d'imposer sa vision du monde, dictateur ou empereur-Dieu régnant sur le désert qu'est la réalité profonde du monde moderne. Voilà bien ce qui fascine Carl Schmitt lorsqu'il lit la prose de Donoso Cortés, éblouissante de virtuosité comme a pu le remarquer, selon lui et «avec un jugement critique sûr» (p. 217), un Barbey d'Aurevilly : son intransigeance radicale, non pas certes sur les arrangements circonstanciels politiques, car il fut un excellent diplomate, que sur la nécessité, pour le temps qui vient, de prendre les décisions qui s'imposent, aussi dures qu'elles puissent paraître, Carl Schmitt faisant à ce titre remarquer que Donoso Cortés est l'auteur de «la phrase la plus extrême du XIXe siècle : le jour des anéantissements [ou plutôt : des négations] radicaux et des affirmations souveraines arrive», «llega el dia de las negaciones radicales y des las afirmaciones soberanas» (p. 218), une phrase dont chacun des termes est bien évidemment plus que jamais valable à notre époque, mais qui est devenue parfaitement inaudible.

Voilà bien ce qui fascine Carl Schmitt lorsqu'il lit la prose de Donoso Cortés, éblouissante de virtuosité comme a pu le remarquer, selon lui et «avec un jugement critique sûr» (p. 217), un Barbey d'Aurevilly : son intransigeance radicale, non pas certes sur les arrangements circonstanciels politiques, car il fut un excellent diplomate, que sur la nécessité, pour le temps qui vient, de prendre les décisions qui s'imposent, aussi dures qu'elles puissent paraître, Carl Schmitt faisant à ce titre remarquer que Donoso Cortés est l'auteur de «la phrase la plus extrême du XIXe siècle : le jour des anéantissements [ou plutôt : des négations] radicaux et des affirmations souveraines arrive», «llega el dia de las negaciones radicales y des las afirmaciones soberanas» (p. 218), une phrase dont chacun des termes est bien évidemment plus que jamais valable à notre époque, mais qui est devenue parfaitement inaudible.

Dr Giles Fraser is a journalist, broadcaster and Rector at the south London church of St Mary’s, Newington

Dr Giles Fraser is a journalist, broadcaster and Rector at the south London church of St Mary’s, Newington Top spot must go to

Top spot must go to  Second spot is shared by two very contrasting approaches, one from the Right and one from the Left.

Second spot is shared by two very contrasting approaches, one from the Right and one from the Left.  The Road to Somewhere by David Goodhart

The Road to Somewhere by David Goodhart The defence of these ‘somewheres’, often derided as small-town, small-minded ‘deplorables’ is vividly captured by

The defence of these ‘somewheres’, often derided as small-town, small-minded ‘deplorables’ is vividly captured by

But despite the fact that many people exist within the quadrant it describes (Left on economics, Right on culture) it is still struggling to break through. It’s perhaps because it’s easier for the Right to break Left on economics than for the Left to break Right on culture — which is why the Conservative and Republican parties may be more amenable to this sort of thinking than their opponents. But even this is not a natural fit. Which brings us back to Gramsci. The old is dead. The new is yet to be born.

But despite the fact that many people exist within the quadrant it describes (Left on economics, Right on culture) it is still struggling to break through. It’s perhaps because it’s easier for the Right to break Left on economics than for the Left to break Right on culture — which is why the Conservative and Republican parties may be more amenable to this sort of thinking than their opponents. But even this is not a natural fit. Which brings us back to Gramsci. The old is dead. The new is yet to be born.

... Cette revue de détail nécessairement partielle et non limitative ne signifie en aucune façon qu’il existe, ou que va se créer un front vraiment “marxiste” contre le gauchisme-sociétal qu’on a tendance à assimiler au “marxisme culturel” pour le marier encore plus aisément à l’hypercapitalisme. (Leur “marxisme culturel” est un “marxisme de spectacle”, comme il y a la “société de spectacle” de Debord.) Seule importe cette position d'opposition très diverse à la passion fusionnelle capitalisme-gauchisme-sociétal, comme un socle continuel de critique, de mise en évidence et de dénonciation du simulacre capitalisme-gauchisme-sociétal.

... Cette revue de détail nécessairement partielle et non limitative ne signifie en aucune façon qu’il existe, ou que va se créer un front vraiment “marxiste” contre le gauchisme-sociétal qu’on a tendance à assimiler au “marxisme culturel” pour le marier encore plus aisément à l’hypercapitalisme. (Leur “marxisme culturel” est un “marxisme de spectacle”, comme il y a la “société de spectacle” de Debord.) Seule importe cette position d'opposition très diverse à la passion fusionnelle capitalisme-gauchisme-sociétal, comme un socle continuel de critique, de mise en évidence et de dénonciation du simulacre capitalisme-gauchisme-sociétal.